社会尊严条目最典型的特征是它包含了促进或消减患者尊严感的社会问题或社会关系。尊严分为内外两个部分,疾病相关忧虑和尊严维护条目属于尊严的内在部分;因此,影响患者尊严感的内部因素就包含生理、心理和存在上的因素。社会尊严条目,在概念上与尊严的外在构成因素相重叠,指的是他人和社会环境对一个人尊严感的影响。[6,8]值得强调的是,尊严本意为“值得得到敬意、尊敬和自尊”。因此,考虑一个人是否“值得”尊重时,也就是这些有价值的信息是否被外界所接受和肯定。因为社会尊严条目暗示了他人对尊严的调节作用,所以家庭、朋友、医护人员,这些充当他人角色的人与濒死患者的互动及行为就显得尤为重要了。社会尊严条目包含五个方面:隐私界限、社会支持、照护要旨、他人负担和后事担忧。

【隐私界限】

疾病会剥夺很多东西,首先就是患者的隐私。从我们怀疑自己的身体或机体功能出了问题以后,隐私就开始遭到侵犯。对于这种隐私权的侵犯从做检查就开始了,越严重的疾病就会有越多的隐私受到侵犯。对于临终患者而言,由他人帮助洗浴、穿衣和如厕成为了常规护理的一部分。富有同情心的照护者必须时刻留意这些被帮助的患者,尽量避免其隐私在照护过程中受到侵犯。

严重的疾病时常会以各种方式威胁患者隐私。由于卧床在家,患者必须依赖于各种形式的照护。当患者必须依赖家人时,就要牺牲隐私,这种牺牲伴着角色瓦解和自我认知的改变。当子女或伴侣成为照护者以后,患者在隐私受到挑战的同时,其家庭秩序和伦理关系也受到了影响。这并不是说这些传统是不可协商的,而是说需要留意患者身体和精神存在方面的需求。

健康的体魄可以使人们很独立,以便很轻松地处理好社交和隐私的平衡。但是由于患者精力有限,以及像医疗拜访、家庭照护安排及意料之外的访客等患者掌控外的因素,破坏了患者对于这种平衡的调节。多数医疗机构也都存在着许多随时打断患者正常生活和工作的突发性事件。在实际操作层面上,不仅要避免侵犯患者的个人空间,同时还要避免侵犯患者隐私暗含的存在上的意义。患者隐私的消减像疾病的其他方面一样,可以考虑为一种失去,会加重患者隐私的消减。

【社会支持】

来自社会层面的支持和保护患者隐私同等重要。对于这种支持的需求取决于患者的社交模式,且因人而异。社会支持十分重要,世界卫生组织、国际临终关怀和姑息治疗协会这样的权威机构将姑息治疗作为一门学科,他们认为,患者和家属(广泛定义为患者在意的人)同为一个护理单元。换言之,一位临终患者和他(她)的社会关系中最重要的人,应被视为姑息治疗中的一个整体。就像隐私界限一样,社会支持可以从实际操作的重要性和心理、存在方面的重要性这些层面来理解。在操作层面上,社会支持的作用实际上是无限的。患者生命最后几个月、几周或几天会有很多事情需要处理,这时就能体现出众人拾柴火焰高。社会支持可以填补疾病对患者生活造成的空缺。日常饮食、子女的照顾、交通需求以及家务,这些所有健康人的活动内容和生活责任,都是社会支持的范围。

社会支持在心理层面同等重要,而且更加微妙。对于患有危及生命的疾病的患者而言,他们常常有一种被遗弃的恐惧:我会不会给他人造成太重负担?我的需求会不会太过度?我的病会不会变得太令人厌恶和使人害怕?我是否会变成从前我讨厌的自己?这些问题中的任何一个都可能反应患者对自己会被遗弃的假想和恐惧。因此社会支持除了实际操作的重要性,更是为患者的心理需求提供了保证:我不会抛弃你。和社会支持在心理层面密切相关的是保持与患者的沟通关系。任何与患者的接触表达的弦外之音是:你值得我去关注和支持。到场其本身就传递了一种确切的信息,表达了对患者持续的关怀、承诺、投入和爱。那些人老抱怨不知该对生命垂危“说什么才是正确的”的人,不必再烦恼。社会支持存在上的要素通过简单的到场就可以实现。

【照护要旨】

简单来说,照护要旨是指医护人员照护患者时的语气,或患者所感受到的语气。对于想要提供尊严维护照护的医务人员,照护要旨的重要性怎么说都不为过。照护要旨指的是我们传递给患者的所有的一切,不仅仅指我们的话语。理想状态下,照护要旨应当传递较少的口头信息,并传递出至关重要的维护尊严的弦外之音:你很重要。因为每位患者都很重要,他(她)值得受到带着敬意、尊重和自尊的照护。照护要旨可被认为是社会支持的结构组成部分,因为它提供了对存在的肯定。这些关于照护要旨的论断,是基于我们尊严研究的关键实证发现之一:患者感觉的他人看待自己的方式可以潜移默化地影响他们的整体尊严感[6,8]。这对于健康照护,尤其是姑息治疗,具有深远意义。

重申一遍,患者从旁观者(即医护人员)的眼中看到的自己,应该是那个尊严感得到肯定的自己[19]。因此,作为医护人员的我们必须将自己想象成患者的一面镜子。在每次的临床接触中,患者都在注视着我们的行为举止,从我们眼中寻找一种可以对自我认识得到肯定的映像。如果患者看到的仅仅是他们的疾病,就可能觉得自己是谁的本质已经消失了。他们能够看到的自己越少,患病的心理就越会蚕食人格。当寻求医护人员的帮助时,患者能够看到包含了自己人格的映像,这时的照护就维护了患者的尊严。

照护要旨可以通过无数种方式来传递。有时是温柔地抚摸一下肩膀,有时是一个眼神的注视,有时仅仅露面就可以传达出包含肯定和尊敬的信息。相同的信息可以通过千差万别的方式来获取,这取决于表达这种方式的照护要旨是怎样的。站在患者房间门口,而不是坐在病榻旁的椅子上,一直躲避患者的注视,而不是保持眼神交流。因传呼机、同事或其他临床工作而分心,而不是全身心陪伴眼前的患者。这些行为会对患者造成不同程度的影响。实现积极的照护要旨通常不是花很多的时间陪患者,而是要确保陪伴患者期间的陪伴质量。

在姑息治疗病房,一个安静的夜晚,J医生基本上查房完毕。快到晚餐时,她走进了J先生的房间。J先生是一位患有晚期前列腺癌的68岁老人。一切看起来很好;除了感觉非常虚弱、疲乏,J先生在其他方面没有感到不适。在他们见面期间,J先生的餐盘被送来了,餐盘上是一碗原汁清汤。在这几分钟里,J医生坐在J先生的床边,用勺子喂他吃晚餐。他们之间虽然没人说话,但几分钟后她要离开房间时,J先生说:“我永远无法找到一种方式来感谢你刚刚为我做过的事情。”

医护人员另一种对照护要旨保持敏感的方式是,考虑应用尊严维护照护中的“ABCD法则”。这个方法于2007年夏天发表在《英国医学杂志》中[20]。在本质上,这种方法使得所有医护人员都应具备全人意识、人道主义和尊严维护照护等基本核心能力。这些能力可以被概括为:(态度)、(行为)、C(同情心)、(对话)。

“态度”居于照护要旨和尊严维护的核心位置。犹太法典里是这样说的:“我们看到的世界不是世界原本的样子,而是我们心中患者的样子。”与此相似,我们不一定看到患者原本的样子,而是看到患者在我们心中的样子。我们思量患者的方式和我们如何看待他们都取决于我们对待他们的态度。在一项包含了两百多名数月内将死亡的患者的研究中,87%的患者将他们的个人尊严感与被重视和被尊重联系在一起[5]。如果说态度提供的是镜片(决定于质量和外形),那么尊严就决定了看到景象的清晰度。

“行为”是指医护人员对待患者的行为、动作和举止。这些行为是潜在态度的外部表现,应当传递出一种尊敬和肯定的感觉。一个微笑,一次轻抚,一种任何形式的友好举止,都是对眼前的患者倾注了充分的关注;在做检查之前得到患者的许可,使用帘子或铺垫保护患者的隐私——这样的举止数不胜数,它仅受到一个人愿意展示给他人的人类尊严界限的限制。

“同情心”指的是一种深层意识,希望自己能缓解他人的痛苦。同情心说的是在接触患者的过程中被激发出的感受,以及这些感受所形成的我们关怀患者的方式[21]。像同理心一样,同情心是感受而来的,并非简单地通过理智来加工处理。医护人员通过许多不同的方式来表达同情心。对于一些医护人员而言,同情心生来就有,他们凭直觉就可以将同情心应用到对患者的关怀中去。对另一些医护人员而言,同情心是从生活经历和临床实践中产生的。随着时间的推移,同情心可能会渐渐养成,因为人们逐渐意识到,我们每个人都像患者一样,是脆弱的,难免遭遇生活中的意外。同情心可以通过学习人文科学(哲学,伦理学,历史,宗教)、社会科学(人类学,心理学,社会学)和艺术(文学,戏剧,电影和视觉艺术)习得。这些学科都可以使人洞察人类心理状况,体会疾病带来的痛苦与不确定感。

“对话”涉及医护人员与患者会话的本质。医疗过程需要合作团队之间交换广泛的信息,合作伙伴的信息是根据新的细节来完成收集、解释和规划的。对话是患者经历和尊严照护的关键因素[6,8]。本质上,对话需要了解完整的人——不仅仅是疾病本身,还要认识到疾病所带来的情绪影响。忙碌的临床医生常常感到担心或找借口,认为这种对话占用太多时间,而且不是必须的。在尊严照护的框架里,仅仅说一些诸如,“那对你来说一定很害怕”“我能想象到你一定很煎熬”“在这种时候感到不知所措是很自然的事情”之类的话语,就已经是承认患者人格的对话了。我们称之为患者尊严问题,是这样问的:“为了使我能够给予您最佳的照护,我应该了解关于您的哪些信息呢?”对于跨越了人类一生时间的医学范畴,从出生到死亡,这个问题的答案会起到很大的作用,因为这个问题挖掘了人格元素,这些元素常常用来定义核心自我。

我们在姑息治疗病房遇到的住院患者J先生,一位土著居民,就曾被问了这样一个问题。对话没有超过十分钟,包含以下信息:

J先生8岁时被迫离家,住进了寄宿学校。结果,他没有机会去了解自己的家人,也没有机会学习母语。由于这个经历,他总是难以信任别人。实际上,在他的整个成年生活中,为了不让任何人离他“太近”,J先生搬了许多次家。就在这天,他与自己做斗争,试图去相信别人。他想去相信别人,但发现很难做到。他有时担心自己没有被告诉全部事实,或担心别人认为他不值得被告诉所有的事实。他很害怕权威人士。“这些人让我感到害怕,但我觉得我现在比以前已经好多了。”

J先生所提供的经历深刻地展示了一个人作为一个个体应该被理解的核心内涵。他童年的经历影响乃至塑造了现在的J先生的性格及生活方式,而这种性格和生活方式对于患病的经历是有重要影响的。J先生的需要可能得不到满足,他对于权威人士和信息分享的敏感可能会轻易让他感动怀疑和不安。

【他人负担】

疾病本质上就是各种失去——失去健康、失去功能、失去自己战无不胜的幻想。这些失去或大或小,它们不断累积,给患者造成沉重的负担。这些失去对人格的侵犯越重,对患者造成的负担就越重。对于临终患者,“我还是我吗?”这一问题不再是理智的思考,而是一种对个人生存挣扎的鲜明表达。当失去和负担开始变得致命的时候,一些患者就会觉得他们不再是从前的那个自己了。当失去达到极致,患者会觉得他们不再有能力实现特定的目的,并感到生活已经没有意义。他们在承担失去的同时,也担忧自己是不是也让别人不得不承受负担,而这些负担是由患者的失能、依赖和需求造成的。

如果微生物学家失去了在实验室工作的能力,他的精神生存层面会怎么样呢?如果飞行员由于癌症治疗和感知改变而不再能驾驶飞机,那会怎么样?又或者,如果一位音乐家由于手术和术后瘢痕使其敏捷度受损而不能再拉小提琴,那会怎么样?作为一名治疗师,这些情景我都遇到过,也遇到过无数其他情景。尽管患者经常问:“我应当做什么?”他们想问的潜在的和更深刻的问题其实就是:“我是谁?”如果没有找到答案,他们可能会将自己总结为以往自己的影子、活死人、无生气的物体,或感到自己活着仅是占用空间。这些从本质上都反映了患者把自己当成别人负担的一种心态。

感觉自己成为他人的负担等同于一种存在上的绝境。西方社会强调个人自主性的重要性。当个人自主性遭到威胁时,人格本身就被认为处于危险之中。感到自己成为他人的负担,与降低自己的生活价值是紧密相连的。几乎每项研究都认为:“对别人造成负担”与丧失生存意志、渴望死亡、直接要求安乐死或辅助自杀等有密切关系[22,23]。担心自己成为他人的负担普遍存在于那些自杀的临终患者中。感觉自己成为他人负担也与临终患者的生活质量、症状缓解质量和临终尊严感有关[24]。

针对临终患者他人负担感的为数不多的一项研究认为,在生命末期,这种负担感与存在、心理方面紧密相连,而与身体症状相关程度较小。[24]

在我们自己的研究中,报告了约四分之一的绝症患者经历过强烈的他人负担感。这些感觉与抑郁、无助以及生活质量高度相关。需要特别注意,且出乎我们意料的是,我们并没有发现他人负担感与患者实际衰弱或依赖程度之间有任何关系[25]。因此,他人负担感很大程度上是由患者对疾病的心理反应介导的。只要心理顺应力存在,依赖本身就不会导致他人负担感。然而,抑郁和意志消沉的情绪会使自我价值缺失,让患者感觉自己像一个负担。就像自我贬低一样,由于疾病晚期,身心日益衰弱,患者感觉到他们的生活不再具有内在的意义或目的,并且认为别人也是这样看待他们的。晚期患者可能因此认为自己对别人有所需要,却无以为报。这种认为自己只知索取却无法回报的看法,充分体现了患者心理上的他人负担感。

【后事担忧】

尽管后事担忧可能被认作是“他人负担”的一个子集,但是“他人负担”指的是由疾病带来的当下的负担,而非患者所担心的身后之事[6,8]。作为一名在姑息治疗中心工作的精神病科医师,我听过许多次年轻父亲担忧自己去世后刚建立的家庭该怎么支撑下去。许多患有危及生命的乳腺癌的年轻母亲,哀叹再也找不到另一个人,能够在未知的未来里引导和养育她们的孩子。患者处于父母或配偶这样的角色中心,加上死亡具备消灭这些角色的力量,都会加剧患者的焦虑程度。死亡仅影响到自己,这是极少见的。人与人之间的联系,决定了死亡是一个公共事件,一个人的死亡会波及到所有爱他、依赖他和关怀他的人们。

大多数情况下,解决后事担忧的方法是使患者能够尽最大努力去打理将要丧亲的家人的需求。尽管可能听上去很骇人,但打理个人的事、写遗嘱,甚至安排丧事,都是患者试图照顾所爱之人的方式。尽管患病的经历会剥夺各种角色,以及扮演那些角色的精力和能力,但却难以剥夺患者关怀那些让生活充满意义的人或事的能力。

后事担忧也可以通过其他方式得到解决,比如让患者为他人提供建议和指导。许多患者临终前写过一封或数封书信,为了保护他们身后人的幸福康乐。有一些更令人心痛和难以忘怀的例子,单身父亲或母亲拼命试图安排好对将要成为孤儿的孩子的照顾。他们的责任感跨越到了坟墓之外,他们所寻求的解决方案显然从某种程度上已然超越了自己的死亡。在接下来的章节里,我们将看到尊严疗法如何服务于患者的后果担忧。

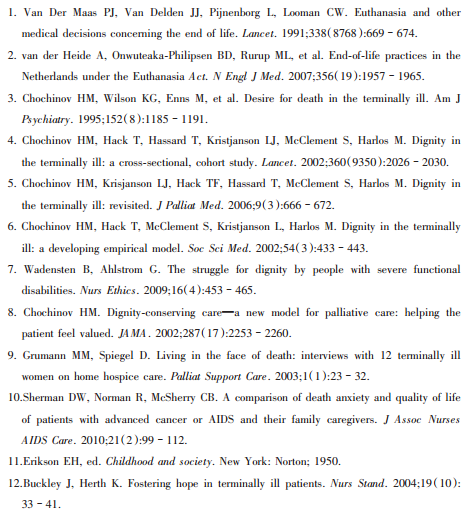

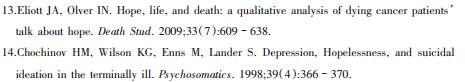

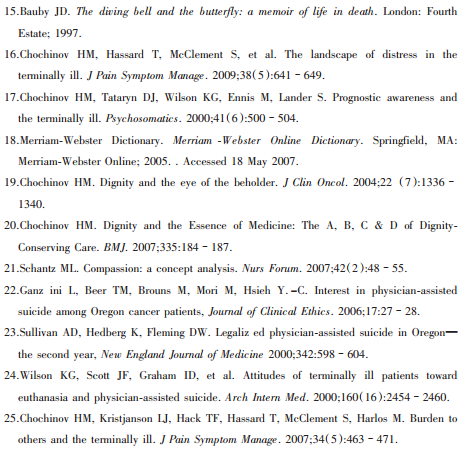

参考文献: